电芯(Cell):电芯是动力电池的基本单元,包含了正负极、隔膜和电解液,是电化学反应发生的空间。电芯的形状可以根据封装形式分为圆柱形、方形和软包形三种。

正极材料:正极材料是电池的重要组成部分,决定了电池的能量密度、电压等关键性能。常见的正极材料包括镍钴铝(NCA)或镍钴三元(NCMA)等,这些材料具有高能量密度和较好的循环性能。

负极材料:负极材料常用的是石墨、硅等材料,这些材料具有较好的导电性和稳定性。它们与正极材料一起,通过电解液中的离子在正负极之间的迁移来实现电池的充放电过程。

电解液:电解液是电池中离子迁移的介质,通常采用含有锂盐的有机溶液,如碳酸酯类化合物。电解液的选择对电池的性能、安全性等有着重要影响。

隔膜:隔膜用于隔离正负极,防止短路,并允许离子通过。隔膜的性能直接影响电池的安全性和循环寿命。

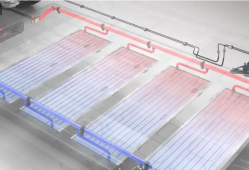

模组(Module):模组是为了保护电芯免于受到外部热、振动等冲击而将一定数量的电芯连接在一起,并放入一个框架中组成的组件。模组可以提高电池管理系统(bms)对电芯的管理效率,提升电池安全性和维修性。

电池包(PACk):电池包是装入新能源汽车中的最终形态,在模组的基础上装配了bms(电池管理系统)、TMS(温度管理系统)、线束、支架等零部件。BMS负责对电压、温度、SOC等参数进行采集和控制,保护电池免于过充过放等异常情况;TMS负责对电芯进行冷却或加热,保证其工作在最佳温度范围内。

此外,新能源汽车的电池结构还包括外壳等保护部件,用于保护电池内部结构不受损坏。不同类型的电池(如铅酸电池、碱性电池、锂离子电池等)在结构上会有所不同,但一般都包含上述主要组成部分。随着技术的不断发展,新能源汽车的电池结构也在不断创新和优化,以提高能量密度、降低成本、提升安全性和可靠性。

暂无评论

发表评论